変わりゆくお葬式 1種類のお葬式が今では5種類に

昨今、お葬式に対する考え方が大きく変化し、お葬式のカタチもがどんどん変わってきています。

約30年ほど前であれば、お葬式といえば1種類しかありませんでした。

ところが現在では、皆様も耳にしたことがあるかもしれませんが、5種類程度のお葬式の種類があります。

① 一般葬

② 家族葬

③ 1日葬

④ 火葬式

⑤ 直送

どうしてこのように変化してきたのでしょう?

さまざまな要因がありますが一言で簡単に解説すると「時代がかわってきたから!!」となるのかもしれません。

30年前のお葬式は1種類 現在は5種類がメイン

30年前のお葬式のカタチは基本的には1種類でした。そういうもの・・・という感じでした。ところが現在では主に5種類。

葬儀というものは時代の流れにも影響されるものです。

選択肢が増えたのか、それとも多様性なのか、現代ではさまざまな送り方が誕生することになりました。現代の生活スタイルに合わせて送り出す側が送り方を選択できる時代になったということだと思います。

時代が変わりゆく中で「お葬式はこうあるべき」、「こうしなければならない」から「こうしたい!」と選べるようになってきています。

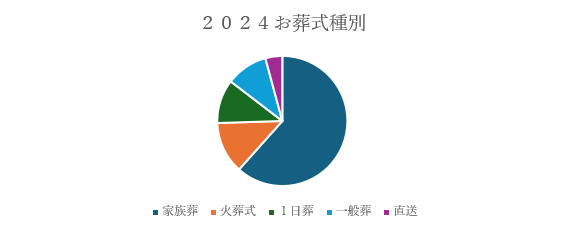

2024年データから見るお葬式の種類

ここで金華堂が富士市でお手伝いさせていただいた2024年のお葬式の種類(種別)の統計を見てみましょう!

- 家族葬・・・61.6%

- 火葬式・・・12.9%

- 1日葬・・・10.9%

- 一般葬・・・10.4%

- 直送・・・4.2%

それぞれのお葬式の種類の特徴を解説していきます。

5つのお葬式の特徴

① 一般葬の特徴

従来のお葬式の形となります。

30年前はこのお葬式の種類しかありませんでした。しかし時代が移りゆく中、この他にさまざまなお葬式の種別ができたため、あえて他のお葬式との区別をするために今までの従来のお葬式の事を「一般葬」と呼ぶようになりました。

一般葬の特徴は簡単にお伝えすると故人が亡くなったことを不特定多数にお知らせするタイプです。「お葬式は何日の何時から行います。お越しいただける方は参列してください」とご案内する形となります。

参列者に対して何の制限も設けずに自由にお別れができます・・・ということをお伝えして行うお葬式となります。

■一般葬のメリット

参列者に対しての制限を設けないため、故人様に会いたい、ご家族にお悔やみの言葉をかけたいという方たちが自由に参列できることです。

■一般葬のデメリット

参列者に対して制限を設けないため、不特定多数の参列者の会葬が予想されることになります。よって人数の把握が難しくなってしまいます。これにより参列者の対応が大変になるケースも。

② 家族葬の特徴

家族葬は現在1番多い葬儀種別となります。特徴はお葬式の参列に関して何かしらの制限をかけたお葬式のスタイルです。

一般葬とは違い不特定多数に参列に来ていただく形でなく、参列の範囲を限定したカタチとなります。

一例としてですが、会社関係はお断りする、地域関係はお断りするというように、一部の参列はお断りするということです。

■家族葬のメリット

一般葬に対して参列者の制限を設けているため、人数の把握がしやすいです。これは参列される方の予想がつくため、対応に追われずにゆっくりとお葬式が行え、ゆっくりとお別れがしやすくなります。

一般葬に比べ、参列者に対する飲食費や返礼品費が抑えられるため、全体にかかる費用も少なくなる傾向にあります。

■家族葬デメリット

一般葬と違い会葬(参列者)に対して制限を設けるため、来ていただきたい方、参列をお断りする方を明確にすることになります。これはつまり、一部では来たくても来られない方が出てしまう可能性が出てしまうのです

家族、親族様が把握できていない故人様のお付き合いがあることはよくあります。そのような場合、会いたかったけど会えなかった・・・と言われる方も少なからず出てきてしまうのです。

③ 1日葬の特徴

1日葬の特徴は読んで字の通り、お通夜、お葬式の2日間を行わず、通夜は省いて翌日のお葬式のみを1日で行うスタイルとなります。

■1日葬のメリット

家族葬よりも簡潔に行うため、家族葬よりご家族の精神的負担が少ないです。

通夜を行わず、葬儀のみを1日で全て行うため、参列者への対応の面からも負担が減ることになります。

また家族葬より参列者が限定されるため、葬儀費用が一般葬、家族葬よりも少なくなる傾向が強いです。

ちなみに通夜は特別に行わないのですが、前日の通夜にあたる日に宗教者を挟まず、繋がりがあった方々でゆっくりとお別れの時間を設けるご家族も増えてきています。

■1日葬デメリット

1日の葬儀だけ行うので会葬者が限定されます。

限定されることで親しかった方、繋がりがあった方がお別れに来ることができない可能性が出てきてしまいます。

④ 火葬式の特徴

火葬のみ行うということで儀礼儀式(宗教行為)を全て省いた一番シンプルな送り方です。

亡くなった場所から葬儀社の安置室、ご自宅にご安置して出棺時間が来たら火葬場に行き荼毘に付します。

実際に選ばれる方は現時点ではあまり多くないです。

一番あるケースとしては、故人様にお子様がいないケースです。送り出す側が兄弟、甥、姪などや身寄りが少ない場合には、火葬式を選択する傾向があります。

注意点としては、親族様が多い場合、火葬式で送り出す事は事前に理解を得るようにした方がよいでしょう。

■火葬式メリット

一番シンプルに送るので葬儀社への費用が抑えられます。また宗教行為を行わないためお寺様に対する費用がかかりません。

■火葬式デメリット

お寺(菩提寺)があったりする場合は火葬式で行うのはお寺様の許可が必要になるため確認が必要となります。

⑤ お別れ会(無宗教)の特徴

最近少しずつ増えてきているのがお別れ会(無宗教)形式です。宗教行為は行わず、繋がりがあった方々が集いみんなでお別れの会を行います。

菩提寺が無い、お経はいらない、宗教的なことは行わないなど、そのような考えの方も増えてきています。

お別れ会の内容は自由に決めることができます。より思いが詰まったお別れが、時間を気にせず行う事ができるのです。

■お別れ会メリット

宗教者を挟まずおこなうため、時間を気にせず自由に組み立てができます。その人らしいお別れを、繋がりがあった方々全員で想いを共有しお見送りができるのです。

■お別れ会デメリット

形式が無いためどのようなお別れ会をするか企画が必要となります。また会葬者がお別れ会に慣れていないケースがほとんどであり、説明が必要となることもあります。

⑥ 直送の特徴

今現在のお葬式のカタチの中で、一番手間を省いた送り出し方となります。文字の通り、火葬場に直接故人様を搬送し荼毘にふす方法です。

実際には事件性がある、身寄りが居ないなど、さまざまな理由で直送になるケースがあります。

この30年の間でお葬式、送り方も前述のとおり大きく変化しています。

変わってきた葬儀のカタチ 何故このように変わってきたのか?

先ほど時代が変わってきたからとお話ししましたが、少し掘り下げてお伝えしていきます。

家族葬は約15年前より目立つように

家族葬という言葉が出始めたのが約15年前といわれています。それからさまざまな送り方が出てきました。家族葬という言葉が出る前ですが、お葬式はお葬式でした。つまりそもそもお葬式に種類はありませんでした。

家族葬という言葉が出たために、従来のお葬式を「一般葬」という名前に変更することになり、家族葬と一般葬といった具合で区別をするようになりました。

そもそもお葬式はどのように見送りをしていたのか?

そもそもお葬式ですが、昔は村全体の一大イベントとして行っていました。

それは村社会が非常に発達していて、村全体で協力して生活をしていたからでしょう。これはかつての日本の多くの地域でもそうだったと思います。

村八分と言いう言葉を聞いたことがあるかもしれません。

あまりいい言葉ではないですが簡単に説明すると村落社会で掟や習慣を破ったものに対して行われる制裁行為で住民が結束して交際を断つということです。

何か恐ろしいことですが、実際にはこのようなことは行われていたようです。村八分の家には殆ど関わらないし、協力もしないということです。

ここで気になるのが残りの2分は何か??ということです。

まず1つが火事、そしてもう1つが葬儀といわれています。

つまり村八分の家だったとしても、火事と葬儀については村総出で協力をしていたということです。

何故か?

火事は昔の村はもちろん木造の建物が密集していました。放っておいては家々に火が燃え移り村全体が焼失する恐れがあるため、村総出で消火に当たっていたのです。

葬儀については、昔は今以上に伝染病に恐れていました。遺体を放置することでそこから病原菌が浮遊し、伝染病が広がり村全体に蔓延することを恐れいたためです。そのため皆で協力し遺体を荼毘に付していたということなのです。

火事も葬儀も、結局は自分たちの身を守るための行動だったかもしれません。それでも人々が関わる機会であったことは間違いないでしょう。

ところが時代の変化とともに村の社会的な役割は薄くなってきました。先ほどお話しした火事や伝染病に関しては、時代の流れで大きく減少しました。結果として近隣の人々同士が関わる理由が自然と少なくなってきたのです。

■お葬式が特別なものに

昔は供養の習慣や風習は生活の中に取り込まれていました。3世帯同居、祖父、祖茂、父、母、子供たちが一緒の屋根の下で暮らしていました。だからこそ子供ながらに生活の一部として仏壇に手を合わす、お盆が来ればご先祖を迎える準備をする。そのような供養行事を日常的に感じていたことでしょう。

お葬式はこういうものだと誰もがなんとなく認識していた、当たり前に思っていたものでした。

それが現在では核家族化が進み、家に仏壇が無い、お線香の上げ方が分からない、お盆って何?という状況になってきてしまいました。

しかし供養そのものはなくなるものではなく、継承しなければならないものだと思います。

■大切にしたいこと

時代が変わりゆく中で送り方も大きく変化してきています。

今まで当たり前だったお葬式も意味合いが理解しにくくなり、お葬式のカタチも簡素化してきているように感じます。

家族葬が代表的な例です。

盛大におこなわれてきた葬式、家族、親族のみ、内々で済ませようという考えが出てきたのです。

- 大勢呼ぶと大変

- 費用が高額になる

さまざまな要因があると思います。

確かに30年前のお葬式は一般的なお家でも会葬者(参列者)200人は当たり前に来られていました。今となっては信じられないくらいの大勢の方がお葬式に参列していました。

今はどうでしょう?

先ほど説明した通り、時代が大きく変化してきています。今、一般的なお葬式をしても昔のように多くの会葬者(参列者)が集まることは難しいかもしれません。

それは良い悪いは別として、人と人との付き合いが、昔より希薄になってきているためだと思うのです。

家族葬のよいところは、家族だけで見送ることによりさまざまな負担(精神的、時間的、金銭的)が少なくなることです。

しかしデメリットとして、家族、親族以外の方に対して参列を控えていただくような形になることでしょう。お別れに行きたい、お悔やみに行きたい・・・と思っている方が来られなくなってしまうところにあります。最後のお別れに携われないということは、非常に寂しいことですね。

本当であれば、しっかりとお別れに来たい方が来られるような時間を作ってほしいと思います。

■葬儀ではなくお別れだけの時間という考え方

たとえばお通夜や葬儀ではなく、あくまでも宗教行為が行われていない時間にゆっくりとお別れできる時間をもつということも1つの方法でしょう。

簡単に言うと通夜儀式、葬儀式はお寺様が故人様に対してしっかりとあの世に行くために宗教的な儀礼儀式を執り行います。

この時間については家族、親族のみで執り行い、そのほかの時間をお別れができる時間としてしっかり設けることが大切だと思います。

■まとめ

宗教的な行為も大切ですが、そもそもお別れというものが少し簡略化してきていることは非常に寂しいことだと思います。

カタチではなく本質のお別れを重視することは大切なことだと思うのです。

そもそも日本に宗教が入ってくる遥か昔から、亡くなったら繋がりがあった方々が集い故人の冥福を祈りお別れをして花を手向けていたこと。この行為はこうしなければならないという事ではなく、人に感情がありお別れをしたいという気持ちから自然と集っていたということ。

これが本質だと思います。

この本質を大切にし、葬儀というカタチにしていきたいですね。